人工呼吸器の種類をいくつか見たことがある方はわかると思いますが、一口に人工呼吸器回路と言っても様々な構成が存在します。

ここでは回路構成について詳しく解説していきます。

人工呼吸器を装着するにあたり忘れてはならない加温加湿についてもこちらで解説しますので、しっかりと学んでくださいね。

人工呼吸器の回路構成

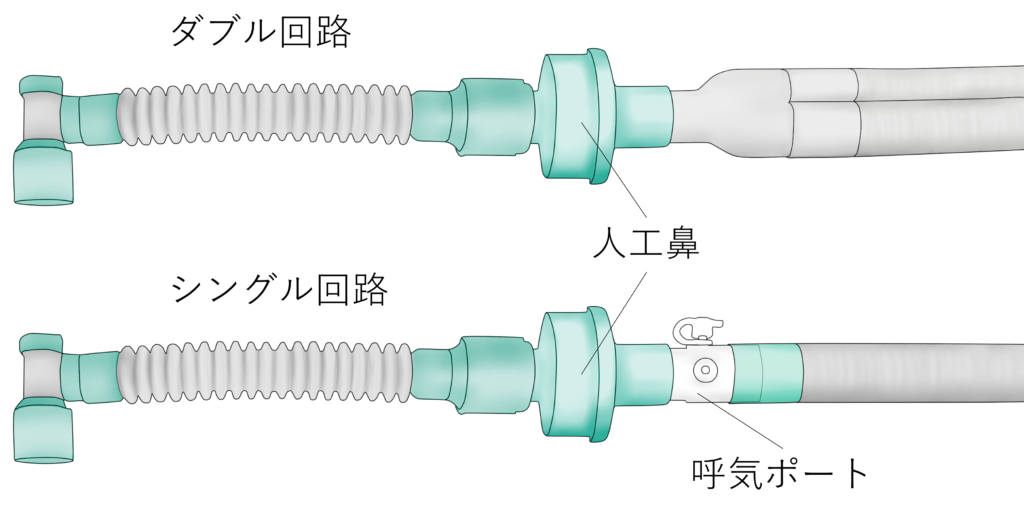

人工呼吸器回路には呼気を装置へ回収するタイプ(ダブル回路)と回収しないタイプ(シングル回路)の2種類が存在します。

急性期に使用する人工呼吸器の多くは回路が二又に分かれているダブル回路が多く、NPPV呼吸器や在宅器は回路が1本のシングル回路が多く見られます。

PHILIPS社製Tolirogy Evoや、ResMed社製クリーンエアAstrlなど人工呼吸器によっては、複数の回路構成から使用する回路を選べるものもあります。

患者に装着する前に回路と人工呼吸器の回路設定が合っているか必ず確認するようにしましょう。

ダブル回路

一般的に院内で使用する人工呼吸器と言えばこちらの回路になると思います。

人工呼吸器には吸気口と呼気口があり、それぞれに回路を接続します。

シングル回路と違い、呼気をコントロールする部分はすべて人工呼吸器内にあります。

※一部の装置ではセンサラインが口元に来るものもあります。(HAMILTON-C1など)

ダブル回路は患者の呼気が人工呼吸器内部に流れるため、感染や、人工呼吸器の汚染を予防するために呼気側にバクテリアフィルタを必ず装着しましょう。

シングル回路

シングル回路はガスの通り道が1本なので、回路構成がわかりやすい特徴があります。

在宅向けの呼吸器に多く採用されているのはそのためです。

ただし、シングル回路は患者の近くに呼気を吐き出す呼気ポートがあります。

呼気ポートの穴が布団などでふさがれてしまうと呼気が吐けなくなってしまうので、穴が必ず天井を向くように使用するなど注意が必要になります。

また、シングル回路は呼気弁の有無や圧ライン、フローセンサラインの有無によって細かく分類されるので、ラインのつなぎ間違え(通常はつながらないように対策されていますが)を起こさないようしっかりと見分けましょう。

アクティブ回路

呼気弁がついているタイプは呼気ポートをアクティブに操作し呼気の時のみ開放するため、アクティブ回路と呼びます。

こちらの回路は、患者の吸気・呼気のタイミングを検知して呼気弁を操作しなければなりません。

そのため、アクティブ回路にはセンサが必要になります。

圧の変化を検知するのが圧ラインで、フローの変化を検知するのがフローセンサラインです。

アクティブ回路には基本的にどちらかのセンサラインが付きます。

センサが検知してから呼気弁を操作するまでにどうしてもラグが発生してしまうため、呼吸回数の多い乳幼児患者などはアクティブ回路は合わないことが多いようです。

パッシブ回路

一方、呼気弁のないタイプはパッシブ回路と言い、吸気呼気問わず呼気ポートからガスが流れるため、人工呼吸器が呼気ポートから漏れるガスの量を補正します。

常に呼気ポートの穴からガスが漏れているため、音が大きかったり、加湿性能が落ちたり、リークの補正が正しく行われないと十分に換気できないなどのデメリットがあります。

逆に呼気のための穴は常に空いているので、人工呼吸器で呼気を検知するとすぐに呼気へ移行できるのは大きなメリットです。

パッシブ回路にも圧センサ、フローセンサのラインを取り付けることができます。

(※機種によりますが)

以上が人工呼吸器による回路構成の違いです。

次に加温加湿デバイスによる回路構成の違いを見ていきます。

加温加湿デバイス

気管挿管あるいは気管切開の場合、必ず吸気に加温加湿を行う必要があります。

通常の吸気は鼻腔、口腔にて大気を加温加湿し肺へ送りますが、挿管・気切の場合はそれらを通さず直接気管へガスを送り込みます。

乾いた空気による呼吸では、粘膜の乾燥や炎症が引き起こされ、痰などの分泌物の粘性が増して排出困難から気道閉塞を引き起こします。

これらを予防するために人工呼吸器中の加温加湿は忘れてはならない重要な項目です。

加温加湿の手段は人工鼻と加温加湿器の2種類あり、それぞれメリット・デメリットがあるため、よく理解したうえで選択しましょう。

PMDA情報でも注意喚起がされていますが、人工鼻と加温加湿器の併用は禁忌です。

併用した場合は、過剰な水分により人工鼻が目詰まりしてガスが通らなくなってしまうため、患者は呼吸ができなくなります。

また、バクテリアフィルタと人工鼻を混同することもあるようです。

院内へ周知を徹底するなり、置き場所を工夫するなり事故が起こる前に対応をしましょう。

人工鼻

人工鼻(HME:Heat Moisture Exchenger)は、患者の呼気を利用して吸気を加温加湿します。

バクテリアフィルタが搭載されているものもあり(HMEF)、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響もあって需要が増しています。

人工鼻はディスポーザブル(使い捨て)で基本は毎日交換します。

人工鼻は、患者の呼気に含まれる水蒸気をトラップし、次の吸気が通る際にガスを加湿します。

したがってシングル回路の場合は、呼気が人工鼻を通る位置に装着する必要があります。

患者チューブ(フレックスチューブやカテーテルマウント)と人工呼吸器回路の間に装着して使用します。

人工鼻が十分に機能しているかは、患者チューブに適度な水滴があるかどうかで確認します。

人工鼻呼吸器回路は電源も不要で構成が簡便になるのが最大のメリットです。

人工呼吸器への接続も吸気・呼気の区別なく接続できます。

簡便であるほど事故は少なくなりますし、接続部が少ないほど感染の危険も下がります。

また、人工鼻より機械側に水滴がつかないため、回路の汚染や、水滴による抵抗・ブロックなどが起こりません。

ただし、加温加湿を患者自身の呼気に頼るため加湿不足になりやすいデメリットがあります。

また、痰の多い方で患者チューブまで溢れて来るような場合は、痰が人工鼻に付着して詰まってしまうと窒息しかねないので使用できません。

人工鼻の分だけ回路に抵抗、死腔ができることになるので、その分が許容できない場合も使用できません。

基本的に人工呼吸器を使用する場合のファーストチョイスは人工鼻が多いと思われます。

※乳幼児を除く

加温加湿器

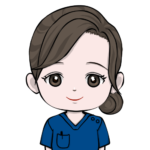

加温加湿器は、回路の中で水を温めることで吸気ガスを直接加温加湿します。

加温加湿装置と滅菌蒸留水(注射用水)、加温加湿チャンバが必要になります。

加温加湿器の人工呼吸回路は、吸気回路の途中に滅菌蒸留水が入った加温加湿チャンバと呼ばれる加熱式のお釜が付きます。

お釜の中の滅菌蒸留水が空にならないよう、また、加湿用の水は滅菌蒸留水以外のものは使わないように注意しましょう。

セッティングを間違えるとガスが全く加温加湿されなくなるので注意しましょう。

加温加湿器は吸気の途中に接続します。

当院では回路のセッティングは必ず人工呼吸器を熟知したCEが行い、1本目の滅菌蒸留水もこちらで用意するようにしています。

病棟Nsは2本目以降の水は同じものを薬局へ請求すればいいので間違いが減らせますね。

人工鼻と違い、ガスを直接加温加湿するため、患者の吸気を十分に加湿することができるのがメリットです。

室温や、エアコンなどの風が回路にあたることで結露が起こることがデメリットです。

結露による閉塞を予防するために回路内には必ずウォータートラップやヒートワイヤーが必要になります。

ウォータートラップ回路

ウォータトラップは回路内の結露をボトルに溜め、回路内に水が溜まらないようにします。

したがってこの回路を使用する場合は、ウォータートラップが一番低くなるように設置します。

吸気側は加温加湿したガスが通るから結露するのはわかるけど、呼気側にもウォータートラップが必要なんですか?

人工鼻の仕組みのところでお話しした通り、呼気には吸気ガスを加温加湿できるくらいの湿度と温度があります。

呼気が室温で冷やされれば呼気側の回路にも結露が起こります。

水が溜まればガスの通りが悪くなりますし、そのまま人工呼吸器へ流れると装置破損の恐れがあります。

これが呼気側にもウォータートラップが必要な理由です。

ウォータートラップは中に水が溜まってきたらボトルを外し、中の水を捨てます。

ウォータートラップには弁が付いているため、ボトルを外している間は外にガスが漏れないようになっています。

安心して水が捨てられますね

ただし、ボトルを接続する際は注意が必要です。

斜めにはめたり、接続が緩かったりするとボトルの隙間からガスが漏れてしまいます。

確実にボトルをはめるようにしましょう。

左の写真をご覧ください。

一見しっかり接続されているように見えますが、実はボトルを反対側から見ると右の写真のようになっています。

このようなことがないようにしっかりと接続を確認するようにしましょう。

PMDA情報でも何度も注意喚起がなされていますし、ウォーターボトルにも注意喚起のシールを貼るようになりました。

上の写真はテスト用の回路なのでシールは貼付されていませんが、本来ならボトルにシールを貼付します。

看護師へ指導する際には「外すとき以上にはめる時に注意するように」と必ず伝えましょう。

シングルヒーティング回路

そもそも結露の原因は加温加湿したガスが冷えることでおこります。

なので、ガスを冷やさず口元に届けることで結露そのものを起こさないようにするのが、ヒートワイヤー入り人工呼吸器回路です。

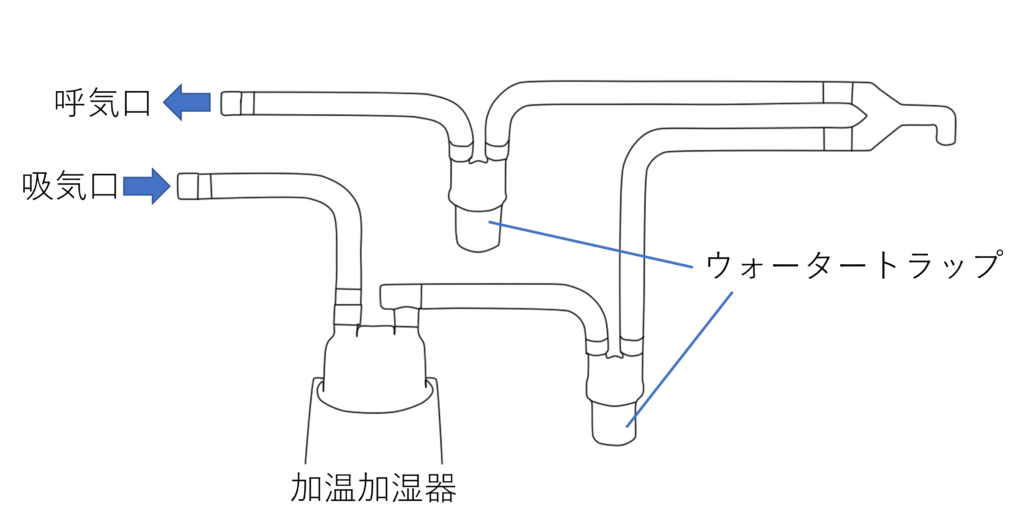

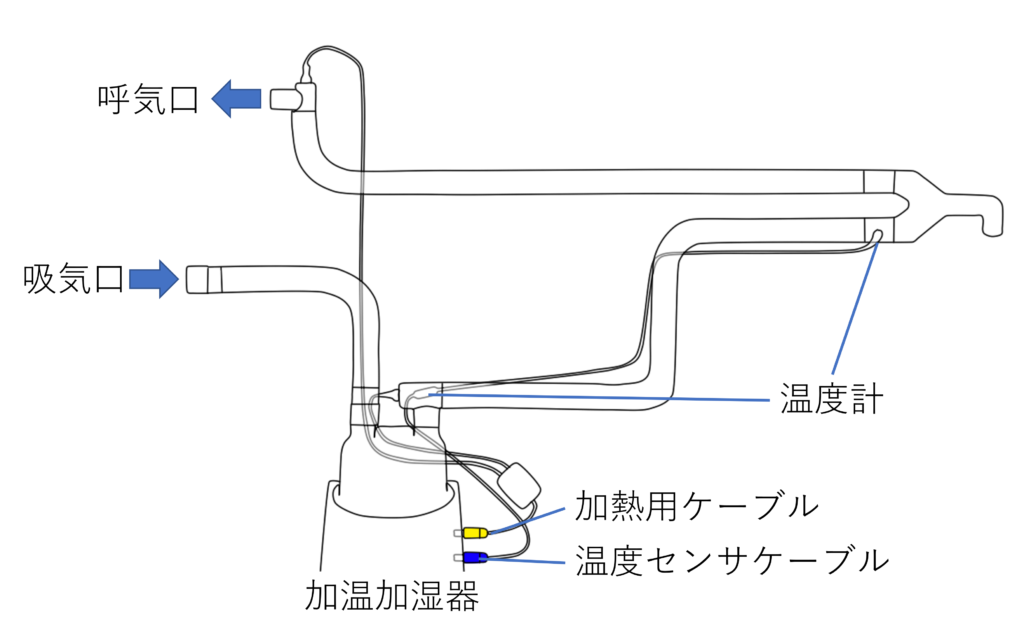

シングルヒーティング回路は吸気側のみホースの内部にヒートワイヤーが入っており、加熱用ケーブルで加熱することで加温加湿器で加温加湿したガスが口元に行く前に冷えるのを防止します。

呼気側はウォータートラップで対応します。

加温加湿器を出てすぐの箇所と口元近くの2か所に温度計がついており、それぞれの箇所でガスの温度を確認して設定した温度になるように調整されます。

結露を予防するため、一般的に加温加湿器の温度より口元の温度が高くなるように設定します。

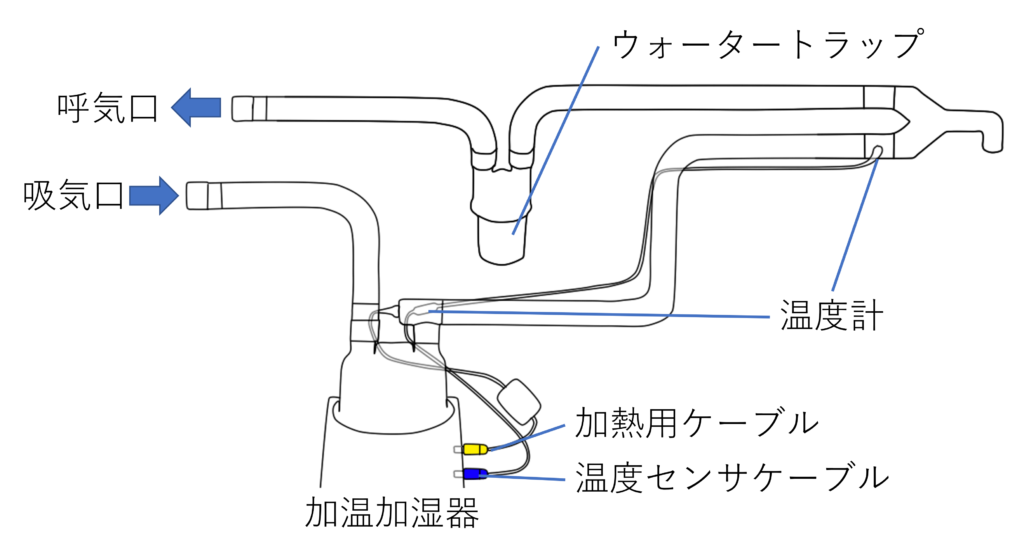

デュアルヒーティング回路

デュアルヒーティング回路は吸気側にも呼気側の回路にもヒートワイヤーが入っています。

加熱用のケーブルを吸気側回路と呼気側回路両方に接続します。

ケーブルが複数本あるので混乱しますが、無理にケーブルを挿そうとするとピンが折れるなど機器が破損する恐れがあります。

落ち着いてゆっくり接続していきましょう。

こちらの映像はF&P HEALTHCAREのMR850の紹介動画です。

ケーブルの接続方法も出てきます。

ぜひご覧ください。

ヒートワイヤー入りの回路でも結露してしまったらどうすればいいですか?

その場合は一旦人工呼吸器をスタンバイにして回路の接続を外して除去するしかないね

回路を傾けて加温加湿チャンバに戻しちゃだめですか?

痰の逆流があるかもしれないし、菌が増殖しているかもしれないからおすすめはしないよ

室温などの関係でどうしても結露してしまう場合、加温加湿器の温度設定を見直すことで解決する場合があります。

オートモードで稼働している場合、マニュアル設定で加温加湿器の温度を下げたり、口元の温度を上げたりしてみましょう。

ただし、加温加湿器の温度を下げると加湿量が低下するので、加湿不足にならないように調整します。

また、口元の温度を上げすぎて気道熱傷を起こすことのないように注意します。

そのほか、夏場などエアコンの風が回路に当たっていないか、部屋が冷えすぎていないかなどを確認して対応することで解決することもあります。

まとめ

ややこしい回路構成について理解できたでしょうか。

特に加温加湿器を使用する場合、回路のつけ間違いによって事故が起こる可能性があります。

回路をセッティングしたら、吸気・呼気の流れを指で指しながら確認しましょう。

そして患者に接続する前に必ずテスト肺などで運転させ、アラームなどがならないことも確認しましょう。

コメント